Votre guide en cas de situation d'urgence et de sinistre

Introduction

La gestion des situations d'urgence adopte une approche globale pour intervenir en cas d'urgence et de sinistre naturels, humains et technologiques. L'intensité et la fréquence des situations d'urgence et des sinistres ne cessent d'augmenter et peuvent entraîner de la souffrance humaine et des pertes économiques. Par conséquent, il est primordial que vous compreniez la gestion des situations d'urgence afin de réduire les répercussions que vous pourriez subir.

La gestion permet de préparer les collectivités aux sinistres en réduisant la vulnérabilité aux dangers et en créant des plans clairs de manière à favoriser des interventions coordonnées. Une gestion des situations d'urgence efficace réduit les répercussions sur les gens, les biens, l'environnement et l'économie tout en nous aidant à rebâtir en mieux pour avoir des collectivités sûres, durables et plus résilientes.

Lorsqu'il s'agit de gestion des situations d'urgence, le Manitoba se concentre sur les quatre priorités clés suivantes :

- Protéger les gens : Sauver des vies et réduire les répercussions sur les gens touchés par une situation d'urgence ou un sinistre, incluant les premiers intervenants.

- Protéger les biens : S'assurer que l'infrastructure essentielle, les collectivités et les propriétés résidentielles sont préservées.

- Protéger l'environnement : Comprend la qualité de l'air, l'approvisionnement en eau et d'autres considérations environnementales en vue de maintenir un environnement durable et agréable pour les générations à venir.

- Protéger l'économie : Réduire les perturbations économiques d'une collectivité en s'assurant que l'industrie, le commerce et les entreprises de toute taille sont préservés en cas de situation d'urgence ou de sinistre. Cette résilience est essentielle à la croissance, à la santé et au bien-être du Manitoba.

La gestion des situations d'urgence est une responsabilité commune. Pour assurer l'efficacité de la gestion des situations d'urgence, il est nécessaire de recourir à une intervention coordonnée de toutes les entités suivantes :

- tous les paliers gouvernementaux : autorités locales, provinciales, territoriales et fédérales;

- les entreprises;

- les fournisseurs de services indispensables et les propriétaires d'infrastructure essentielle;

- les collectivités de Premières Nations et autochtones;

- les offices régionaux de la santé;

- les particuliers;

- les organismes communautaires locaux;

- les organismes non gouvernementaux;

- les bénévoles.

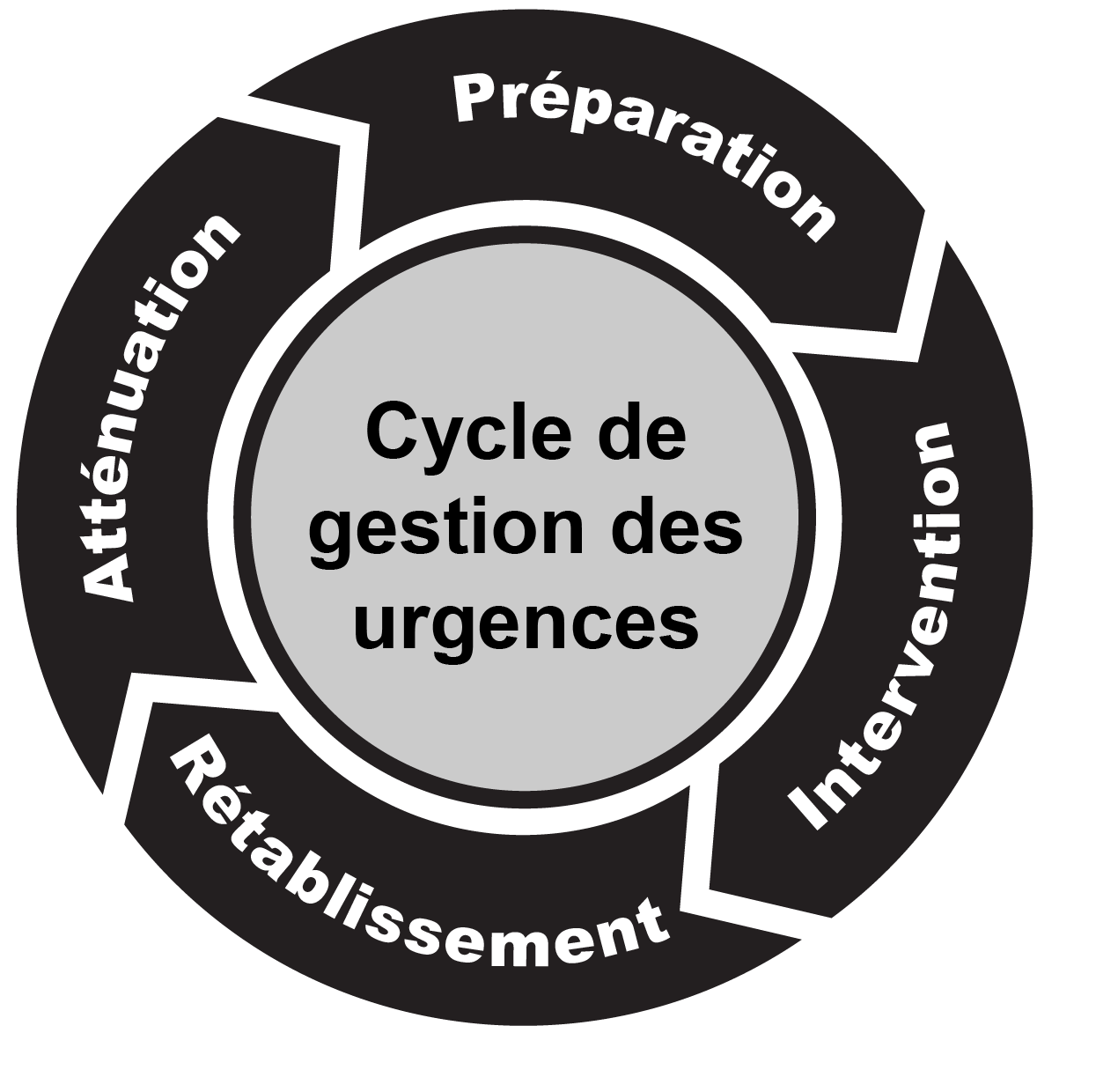

Le cycle de gestion des situations d'urgence illustre le processus continu d'atténuation, de préparation, d'intervention et de rétablissement.

La phase d'atténuation vise à réduire ou à éviter la perte de vies, de biens et de l'environnement, ainsi qu'à réduire les perturbations économiques attribuables à une situation d'urgence ou à un sinistre. Pour assurer une atténuation efficace, il faut prévenir ou réduire le risque de situation d'urgence et de ses répercussions. Il s'agit de mesures structurelles (p. ex., des digues pour protéger contre les inondations ou soulever des maisons) et de mesures non structurelles (p. ex., l'aménagement du territoire ou la sensibilisation).

La phase de préparation consiste à s'assurer que l'organisme est prêt si une situation d'urgence ou un sinistre se produit. Cette préparation comprend la planification, l'organisation, la formation, l'entraînement, l'évaluation et la prise de mesures précoces.

La phase d'rétablissement englobe les mesures prises pour gérer les répercussions pendant une situation d'urgence ou un sinistre en cours. Cette phase a pour but d'assurer une intervention coordonnée, contrôlée et efficace.

La phase de recovery est le processus de réparation ou de restauration à un état raisonnable de vie normale des collectivités, des entreprises ou des familles touchées à la suite d'une situation d'urgence ou d'un sinistre.

Les quatre phases du cycle de gestion des situations d'urgence sont interconnectées et toujours en cours. Par exemple, il faudrait procéder au rétablissement peu après le début des interventions. Les mesures d'atténuation commencent avant la fin du rétablissement et se poursuivent pendant les activités de préparation.

Les programmes et les plans d'urgence aident les collectivités, les organismes et les familles à réagir efficacement aux dangers.

Un programme d'urgence permet de surveiller tous les aspects du cycle de gestion des situations d'urgence (y compris les quatre phases de la gestion de ces situations). Il oriente les stratégies, les politiques et les pratiques adoptées à toutes les étapes d'une situation d'urgence ou d'un sinistre. Tout organisme peut élaborer un programme d'urgence. Cependant, les lois obligent les autorités locales à mettre en place des programmes de gestion des situations d'urgence pour leurs collectivités.

Un plan d'urgence est un document créé pendant la phase de préparation du cycle de gestion des situations d'urgence auquel on se rapporte pendant la phase d'intervention. Il doit être régulièrement mis à jour afin d'intégrer tout nouveau renseignement relatif à un danger, à un risque ou à une vulnérabilité. Tout le monde, incluant les particuliers, les entreprises et les autorités locales, doit avoir son propre plan d'urgence.

| Aspect | Programme d'urgence | Plan d'urgence |

|---|---|---|

| Portée | Englobe toutes les phases de préparation, d'intervention, de rétablissement et d'atténuation. | Fournit des directives et des procédures détaillées pour intervenir dans le cas d'une situation d'urgence ou d'un sinistre particulier. |

| Objet | Présente des stratégies, des politiques et des pratiques qui renforcent la résilience. | Décrit les rôles, les responsabilités, les protocoles de communication et l'affectation des ressources. |

| Ce qu'il met de l'avant | Peut inclure des formations, des entraînements et des évaluations des risques. | Sert à intervenir face aux différents types de situations d'urgence. |

| Importance | Essentiel pour la préparation et la résilience à long terme. | Essentiel pour orienter et coordonner les efforts d'intervention pendant les situations d'urgence ou les sinistres. |

Urgence : Événement actuel ou imminent qui exige une coordination rapide des mesures concernant les gens ou les biens afin de préserver la santé, la sécurité ou le bien-être des personnes ou de limiter les dommages aux biens ou à l'environnement. Par exemple, une situation d'urgence pourrait inclure un accident de véhicule motorisé ou une panne de courant.

Sinistre : Les sinistres peuvent être déclenchés par un danger naturel qui a ses propres origines dans un environnement géophysique ou biologique, ou par un geste humain ou une erreur humaine, qu'ils soient malveillants ou involontaires. Un sinistre pourrait, par exemple, inclure un feu de forêt ou une inondation.

La plupart des situations d'urgence peuvent être gérées par des organismes de première intervention au sein d'une collectivité. Une fois que le seuil du sinistre est atteint, les ressources nécessaires doivent être mises en place pour permettre de gérer l'événement, ce qui peut prendre du temps et aggraver une situation déjà difficile.

Les répercussions d'une situation d'urgence ou d'un sinistre peuvent inclure la perte de vies, des blessures, des maladies ou d'autres répercussions négatives sur la santé physique et mentale et le bien-être social humains. Les situations d'urgence et les sinistres peuvent aussi comprendre des dommages matériels, la destruction de biens, des répercussions sur les infrastructures essentielles, la perte de services, la perturbation sociale et économique et la dégradation de l'environnement.